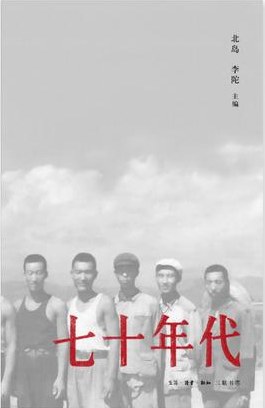

《七十年代》通过一次集体性的大型历史回顾,演绎他们的成长经验,呈现当时的历史环境,从而借此强调历史记忆的重要。听敌台的阿城、“偷书”的朱正琳,画《西藏记忆》的陈丹青、创办《今天》的北岛,“太阳总队”的张郎郎、地下读书沙龙的徐浩渊,工人蔡翔、农民高默波和阎连科……《七十年代》讲述了三十个历史夹缝中的青春故事,这些故事的主人公都是在七十年代长大,虽然年龄上有些差异,但正是这一代人在走出七十年代之后,逐渐成为二十世纪末以来中国社会中最有活力、最有能量、也是至今还引起很多争议、为人所特别关注的知识群体。

作者简介

北岛,1949年出生,本名赵振开,诗人、作家,曾用笔名:北岛,石默。祖籍浙江湖州,生于北京,现居香港。1978年同诗人芒克创办民间诗歌刊物《今天》,作品被译为三十余种文字出版。1990年旅居美国,现任教于加利福尼亚州戴维斯大学。曾获得诺贝尔文学奖提名。著有诗集《北岛诗选》、《太阳城札记》、《北岛与顾城诗选》,中短篇小说集《波动》,译著诗集《现代北欧诗选》,散文集《失败之书》,《时间的玫瑰》等。最短的诗歌作品是生活,诗歌内容只有一个字——网。

目录

李陀 序言

徐冰 愚昧作为一种养料

北岛 断章

徐浩渊 诗样年华

陈丹青 幸亏年轻——回想七十年代

朱伟 下乡第一年

高默波 起程——一个农村孩子关于七十年代的记忆

张郎郎 宁静的地平线

阿城 听敌台

王安忆 魏庄

朱正琳 让思想冲破牢笼——我的七十年代三段论

鲍昆 黎明前的跃动——我看到的七十年代

阿坚 我在“四五事件”前后

李零 七十年代:我心中的碎片

唐晓峰 难忘的1971

赵越胜 骊歌清酒忆旧时——记七十年代我的一个朋友

严力 阳光与暴风雨的回忆

黄子平 七十年代日常语言学

蔡翔 七十年代:末代回忆

范迁 “黑画”风波

邓刚 我曾经是山狼海贼

阎连科 我的那年代

许成钢 探讨、整肃与命运

陈建华 梦想与回忆

王小妮 七十年代记忆片断

唐晓渡 1976:初恋败絮

宝嘉 鹪鹩巢于这一枝

翟永明 青春无奈

柏桦 始于1979——比冰和铁更刺人心肠的欢乐

李大兴 明暗交错的时光

韩少功 漫长的假期

徐冰 愚昧作为一种养料

北岛 断章

徐浩渊 诗样年华

陈丹青 幸亏年轻——回想七十年代

朱伟 下乡第一年

高默波 起程——一个农村孩子关于七十年代的记忆

张郎郎 宁静的地平线

阿城 听敌台

王安忆 魏庄

朱正琳 让思想冲破牢笼——我的七十年代三段论

鲍昆 黎明前的跃动——我看到的七十年代

阿坚 我在“四五事件”前后

李零 七十年代:我心中的碎片

唐晓峰 难忘的1971

赵越胜 骊歌清酒忆旧时——记七十年代我的一个朋友

严力 阳光与暴风雨的回忆

黄子平 七十年代日常语言学

蔡翔 七十年代:末代回忆

范迁 “黑画”风波

邓刚 我曾经是山狼海贼

阎连科 我的那年代

许成钢 探讨、整肃与命运

陈建华 梦想与回忆

王小妮 七十年代记忆片断

唐晓渡 1976:初恋败絮

宝嘉 鹪鹩巢于这一枝

翟永明 青春无奈

柏桦 始于1979——比冰和铁更刺人心肠的欢乐

李大兴 明暗交错的时光

韩少功 漫长的假期

精彩书摘

愚昧作为一种养料

徐冰

1955年生于重庆,长在北京。1977年入中央美术学院版画系,1981年毕业留校任教。1990年移居美国。2007年回国就任中央美术学院副院长、教授。作品曾在纽约大都会博物馆、伦敦大英博物馆、法国卢浮宫博物馆、纽约现代美术馆等艺术机构展出。1999年获得美国文化界最高奖——麦克阿瑟天才奖。2003年获得第十四届日本福冈亚洲文化奖。2004年获得首届威尔士国际视觉艺术奖(Artes-Mundi)。2006年获全美版画家协会“版画艺术终身成就奖”。被《美国艺术》杂志评为15名国际艺术界年度最受瞩目人物。

每个人都有自己的七十年代,谈我的七十年代,只能谈我愚昧的历史。比起“无名”、《今天》和“星星”这帮人,我真是觉悟得太晚了。事实上,我在心里对这些人一直带着一种很深的敬意。因为一谈到学画的历史,我总习惯把那时期的我与这些人做比较,越发不明白,自己当时怎么就那么不开窍。北岛、克平他们在“西单民主墙”、在美术馆外搞革命时,我完全沉浸在美院教室画石膏的兴奋中。现在想来,不可思议的是,我那时只是一个行为上关注新事件的人;从北大三角地、西单民主墙、北海公园的“星星美展”和文化宫的“四月影会”,到高行健的人艺小剧场,我都亲历过,但只是一个观看者。“四五运动”,别人在天安门广场抄诗、宣讲,我却在人堆里画速写,我以为这是艺术家应该做的事。比如黄镇

注:老红军,长征途中画了大量写生,成为中国革命史料珍贵文献,曾任中国驻法大使、文化部长)参加长征,我没觉得有什么特别,可他在长征途中画了大量写生,记录了事情的过程,我就觉得这人了不起,他活得比别人多了一个角色。我对这些事件的旁观身份的“在场”,就像我对待那时美院的讲座一样,每个都不漏掉。

记得有一次我去“观看”《今天》在八一湖搞的诗歌朗诵会。我挤在讨论的人群中,我离被围堵的“青年领袖”越来越近。由于当时不认识他们,记不清到底是谁了,好像长得有点像黄锐。他看到我,眼光停在我身上,戛然停止宏论。我尴尬,低头看自己,原来自己戴着中央美院的校徽。入美院不久,教务处不知从哪找到了一堆校徽,绿底白字,景泰蓝磨制,在那时真是一件稀罕的宝物。我们在校内戴一戴,大部分人出校门就摘掉。我意识到那天出门时忘了摘,我马上退出去,摘掉校徽,又去看其他人堆里在谈什么。

这个对视的瞬间,可以说是那时两类学画青年——有机会获得正统训练的与在野画家之间的默许。我既得意于自己成为美院的学生,在崇高的画室里研习欧洲经典石膏,又羡慕那些《青春之歌》式的青年领袖。但我也相信,他们一定也会在革命之余,找来石膏画一画,也曾试着获得学院的机会。应该说这两条路线(觉悟和愚昧)在当时都具有积极的内容。

现在看来,我走的基本是一条愚昧路线,这与我的环境有关。和我从小一起长大的同学个个都如此。他们还不如我,一定没有去过民主墙。这是一个北大子弟的圈子,这些孩子老实本分情有可原,因为我们没有一个是家里没问题的;不是走资派,就是反动学术权威,要不就是父母家人在反右时就“自绝于人民”的,有些人上辈是地主、资本家什么的,或者就是有海外关系的特务。所以,我的同学中不是缺爹的就是缺妈的,或者就是姐姐成了神经病的(在那个年代,家里老大是姐姐的,成神经病的特别多,真怪了!也许是姐姐懂事早压力大的原因)。这些同学后来出国的多,我在异国街头遇到过四个老同学;纽约三个,曼彻斯特一个。这四人中,有两个是爸爸自杀的,另两个的大姐至今还在精神病院。(谢天谢地,我家人的神经基因比较健全,挺过来了。)

我们这些家庭有问题的孩子,笼罩在天生给革命事业造成麻烦的愧疚中。家里是这样只能认了,偏偏我们的老师也属这一类。北大附中的老师,不少是反右时差点被划成右派的年轻教员,犯了错误,被贬到附中教书。这些老师的共性是:高智商,有学问,爱思索,认真较劲儿。聪明加上教训,使得他们潜意识中,总有要向正确路线靠拢的警觉与习惯。这一点,很容易被我们这些“可教育好的子女”吸取。结果是,老师和同学比着看谁更正确。血缘的污点谁也没办法,能做的就是比别人更努力,更有奉献精神,以证明自己是个有用的人。打死你也不敢有“红五类”或当时还没有被打倒的干部子弟的那种潇洒,我们之中没有一个玩世不恭的,这成了我们的性格。

插队

1972年邓小平复职,一小部分人恢复上高中。由于北大附中需要一个会美工的人,就把我留下上高中。邓小平的路线是想恢复前北大校长陆平搞的三级火箭——北大附小→北大附中→北大附中高中→北大。但没过多久,说邓搞复辟,又被打下去。高中毕业时,北大附中、清华附中、123中的红卫兵给团中央写信,要求与工农画等号,到最艰苦的地方去。此信发在光明日报》上(后来才知道这是团中央某人授意的),形成了最后一个上山下乡的小高潮。我们选择了北京最穷的县、最穷的公社去插队。由于感激学校留我上高中,我比初中时更加倍为学校工作,长期熬夜,身体已经很差了——失眠、头疼、低烧。只好把战友们送走了,自己在家养病。半年后似乎没事了,办了手续,去找那些同学。我被分到收粮沟村,两男三女,算是村里的知青户。

这地方是塞北山区,很穷。那年村里没收成,就把国家给知青的安家费分了,把猪场的房子给我们住。房子被猪圈包围着,两个大锅烧饭和熬猪食共用。这房子很旧,到处都是老鼠洞,外面一刮风,土就从洞中吹起来。深山高寒,取暖就靠烧饭后的一点儿炭灰,取出来放在一个泥盆里。每次取水需要先费力气在水缸里破冰;至少有一寸厚。冬天出工晚,有时我出工前还临一页《曹全碑》,毛笔和纸会冻在一起。

我是3月份到的,冬天还没过,这房子冷得没法住,我和另一个男知青小任搬到孙书记家。他家只有一个大炕,所有人都睡在上面。我是客人被安排在炕头,小任挨着我,接下去依次是老孙、老孙媳妇、大儿子、二儿子、大闺女、二闺女,炕尾是个弱智的哑巴。这地方穷,很少有外面的姑娘愿意来这里;近亲繁殖,有先天智障的人就多。这地方要我看,有点像母系社会,家庭以女性为主轴,一家需要两个男人来维持,不是为别的,就是因为穷的关系。再偏僻也是共产党的天下,一夫一妻制,但实际上有些家庭是:一个女人除了一个丈夫外,还有另一个男人。女人管着两个男劳力的工本,这是公开的。如果哪位好心人要给光棍介绍对象,女主人就会在村里骂上一天:“哪个没良心的,我死了还有我女儿呐……”好心人被骂得实在觉得冤枉,就会出来对骂一阵。如果谁家自留地丢了个瓜什么的,也会用这招把偷瓜的找出来。

村里有大奶奶、二奶奶、三奶奶、四奶奶,我好长时间不知道是怎么回事。后来在一个光棍家住了一个冬天,才知道了村里好多事。收粮沟村虽然穷,但从名字上能看出,总比“沙梁子”、“耗眼梁”这些村子还强点儿。收粮沟过去有个地主,土改时被民兵弄到山沟用石头砸死了,土地、房子和女人就被贫下中农给分了,四个奶奶分给四个光棍。搞不懂的是,这几个奶奶和贫下中农过得也挺好,很难想象他们曾是地主的老婆。那年头,电影队一年才出现一次,可在那禁欲的年代,这山沟里在性上倒是有些随意:一个孩子越长越像邻居家二叔了,大家心照不宣,反正都是亲戚。

我后来跟朋友提起这些事,会被追问:“那你们知青呢?”我说:“我们是先进知青点,正常得很。”一般人都不信。现在想想,先进知青点反倒有点不正常,几个十八九岁的人,在深山,完全像一家人过日子。中间是堂屋,左右两间用两个布帘隔开,我和小任在一边,三个女生在另一边。有时有人出门或回家探亲,常有只留下一男一女各睡一边的时候。早起,各自从门帘里出来,共用一盆水洗脸,再商量今天吃什么。看上去完全是小夫妻,但绝无生理上的夫妻关系。

我十八九岁那阵子,最浪漫的事可借此交代一二。穷山出美女,这村里最穷的一户是周家。老周是个二流子。老周媳妇是个谦卑的女人;个子有点高,脸上皱纹比得上皱纹纸,但能看出年轻时是个美女。整天就看周家忙乎,拆墙改院门,因为他家的猪从来就没养大过,所以家穷。按当地的说法,猪死是院门开得不对。老周的大女儿二勤子是整个公社出了名的美女。我们三个女生中,有一个在县文工团拉手风琴,她每次回来都说:“整个文工团也没有一个比得上二勤子的。”二勤子确实好看,要我说,这好看是因为她完全不知道自己有多好看。二勤子说话爱笑,又有点憨,从不给人不舒服的感觉,干活又特麻利,后面拖一根齐腰的辫子,这算是她的一个装饰。一年四季,这姑娘都穿同一件衣服,杏黄底带碎花。天热了,把里面棉花取出来,就成了一件夹衣,内外衣一体。天冷了,再把棉花放回去。

……

徐冰

1955年生于重庆,长在北京。1977年入中央美术学院版画系,1981年毕业留校任教。1990年移居美国。2007年回国就任中央美术学院副院长、教授。作品曾在纽约大都会博物馆、伦敦大英博物馆、法国卢浮宫博物馆、纽约现代美术馆等艺术机构展出。1999年获得美国文化界最高奖——麦克阿瑟天才奖。2003年获得第十四届日本福冈亚洲文化奖。2004年获得首届威尔士国际视觉艺术奖(Artes-Mundi)。2006年获全美版画家协会“版画艺术终身成就奖”。被《美国艺术》杂志评为15名国际艺术界年度最受瞩目人物。

每个人都有自己的七十年代,谈我的七十年代,只能谈我愚昧的历史。比起“无名”、《今天》和“星星”这帮人,我真是觉悟得太晚了。事实上,我在心里对这些人一直带着一种很深的敬意。因为一谈到学画的历史,我总习惯把那时期的我与这些人做比较,越发不明白,自己当时怎么就那么不开窍。北岛、克平他们在“西单民主墙”、在美术馆外搞革命时,我完全沉浸在美院教室画石膏的兴奋中。现在想来,不可思议的是,我那时只是一个行为上关注新事件的人;从北大三角地、西单民主墙、北海公园的“星星美展”和文化宫的“四月影会”,到高行健的人艺小剧场,我都亲历过,但只是一个观看者。“四五运动”,别人在天安门广场抄诗、宣讲,我却在人堆里画速写,我以为这是艺术家应该做的事。比如黄镇

注:老红军,长征途中画了大量写生,成为中国革命史料珍贵文献,曾任中国驻法大使、文化部长)参加长征,我没觉得有什么特别,可他在长征途中画了大量写生,记录了事情的过程,我就觉得这人了不起,他活得比别人多了一个角色。我对这些事件的旁观身份的“在场”,就像我对待那时美院的讲座一样,每个都不漏掉。

记得有一次我去“观看”《今天》在八一湖搞的诗歌朗诵会。我挤在讨论的人群中,我离被围堵的“青年领袖”越来越近。由于当时不认识他们,记不清到底是谁了,好像长得有点像黄锐。他看到我,眼光停在我身上,戛然停止宏论。我尴尬,低头看自己,原来自己戴着中央美院的校徽。入美院不久,教务处不知从哪找到了一堆校徽,绿底白字,景泰蓝磨制,在那时真是一件稀罕的宝物。我们在校内戴一戴,大部分人出校门就摘掉。我意识到那天出门时忘了摘,我马上退出去,摘掉校徽,又去看其他人堆里在谈什么。

这个对视的瞬间,可以说是那时两类学画青年——有机会获得正统训练的与在野画家之间的默许。我既得意于自己成为美院的学生,在崇高的画室里研习欧洲经典石膏,又羡慕那些《青春之歌》式的青年领袖。但我也相信,他们一定也会在革命之余,找来石膏画一画,也曾试着获得学院的机会。应该说这两条路线(觉悟和愚昧)在当时都具有积极的内容。

现在看来,我走的基本是一条愚昧路线,这与我的环境有关。和我从小一起长大的同学个个都如此。他们还不如我,一定没有去过民主墙。这是一个北大子弟的圈子,这些孩子老实本分情有可原,因为我们没有一个是家里没问题的;不是走资派,就是反动学术权威,要不就是父母家人在反右时就“自绝于人民”的,有些人上辈是地主、资本家什么的,或者就是有海外关系的特务。所以,我的同学中不是缺爹的就是缺妈的,或者就是姐姐成了神经病的(在那个年代,家里老大是姐姐的,成神经病的特别多,真怪了!也许是姐姐懂事早压力大的原因)。这些同学后来出国的多,我在异国街头遇到过四个老同学;纽约三个,曼彻斯特一个。这四人中,有两个是爸爸自杀的,另两个的大姐至今还在精神病院。(谢天谢地,我家人的神经基因比较健全,挺过来了。)

我们这些家庭有问题的孩子,笼罩在天生给革命事业造成麻烦的愧疚中。家里是这样只能认了,偏偏我们的老师也属这一类。北大附中的老师,不少是反右时差点被划成右派的年轻教员,犯了错误,被贬到附中教书。这些老师的共性是:高智商,有学问,爱思索,认真较劲儿。聪明加上教训,使得他们潜意识中,总有要向正确路线靠拢的警觉与习惯。这一点,很容易被我们这些“可教育好的子女”吸取。结果是,老师和同学比着看谁更正确。血缘的污点谁也没办法,能做的就是比别人更努力,更有奉献精神,以证明自己是个有用的人。打死你也不敢有“红五类”或当时还没有被打倒的干部子弟的那种潇洒,我们之中没有一个玩世不恭的,这成了我们的性格。

插队

1972年邓小平复职,一小部分人恢复上高中。由于北大附中需要一个会美工的人,就把我留下上高中。邓小平的路线是想恢复前北大校长陆平搞的三级火箭——北大附小→北大附中→北大附中高中→北大。但没过多久,说邓搞复辟,又被打下去。高中毕业时,北大附中、清华附中、123中的红卫兵给团中央写信,要求与工农画等号,到最艰苦的地方去。此信发在光明日报》上(后来才知道这是团中央某人授意的),形成了最后一个上山下乡的小高潮。我们选择了北京最穷的县、最穷的公社去插队。由于感激学校留我上高中,我比初中时更加倍为学校工作,长期熬夜,身体已经很差了——失眠、头疼、低烧。只好把战友们送走了,自己在家养病。半年后似乎没事了,办了手续,去找那些同学。我被分到收粮沟村,两男三女,算是村里的知青户。

这地方是塞北山区,很穷。那年村里没收成,就把国家给知青的安家费分了,把猪场的房子给我们住。房子被猪圈包围着,两个大锅烧饭和熬猪食共用。这房子很旧,到处都是老鼠洞,外面一刮风,土就从洞中吹起来。深山高寒,取暖就靠烧饭后的一点儿炭灰,取出来放在一个泥盆里。每次取水需要先费力气在水缸里破冰;至少有一寸厚。冬天出工晚,有时我出工前还临一页《曹全碑》,毛笔和纸会冻在一起。

我是3月份到的,冬天还没过,这房子冷得没法住,我和另一个男知青小任搬到孙书记家。他家只有一个大炕,所有人都睡在上面。我是客人被安排在炕头,小任挨着我,接下去依次是老孙、老孙媳妇、大儿子、二儿子、大闺女、二闺女,炕尾是个弱智的哑巴。这地方穷,很少有外面的姑娘愿意来这里;近亲繁殖,有先天智障的人就多。这地方要我看,有点像母系社会,家庭以女性为主轴,一家需要两个男人来维持,不是为别的,就是因为穷的关系。再偏僻也是共产党的天下,一夫一妻制,但实际上有些家庭是:一个女人除了一个丈夫外,还有另一个男人。女人管着两个男劳力的工本,这是公开的。如果哪位好心人要给光棍介绍对象,女主人就会在村里骂上一天:“哪个没良心的,我死了还有我女儿呐……”好心人被骂得实在觉得冤枉,就会出来对骂一阵。如果谁家自留地丢了个瓜什么的,也会用这招把偷瓜的找出来。

村里有大奶奶、二奶奶、三奶奶、四奶奶,我好长时间不知道是怎么回事。后来在一个光棍家住了一个冬天,才知道了村里好多事。收粮沟村虽然穷,但从名字上能看出,总比“沙梁子”、“耗眼梁”这些村子还强点儿。收粮沟过去有个地主,土改时被民兵弄到山沟用石头砸死了,土地、房子和女人就被贫下中农给分了,四个奶奶分给四个光棍。搞不懂的是,这几个奶奶和贫下中农过得也挺好,很难想象他们曾是地主的老婆。那年头,电影队一年才出现一次,可在那禁欲的年代,这山沟里在性上倒是有些随意:一个孩子越长越像邻居家二叔了,大家心照不宣,反正都是亲戚。

我后来跟朋友提起这些事,会被追问:“那你们知青呢?”我说:“我们是先进知青点,正常得很。”一般人都不信。现在想想,先进知青点反倒有点不正常,几个十八九岁的人,在深山,完全像一家人过日子。中间是堂屋,左右两间用两个布帘隔开,我和小任在一边,三个女生在另一边。有时有人出门或回家探亲,常有只留下一男一女各睡一边的时候。早起,各自从门帘里出来,共用一盆水洗脸,再商量今天吃什么。看上去完全是小夫妻,但绝无生理上的夫妻关系。

我十八九岁那阵子,最浪漫的事可借此交代一二。穷山出美女,这村里最穷的一户是周家。老周是个二流子。老周媳妇是个谦卑的女人;个子有点高,脸上皱纹比得上皱纹纸,但能看出年轻时是个美女。整天就看周家忙乎,拆墙改院门,因为他家的猪从来就没养大过,所以家穷。按当地的说法,猪死是院门开得不对。老周的大女儿二勤子是整个公社出了名的美女。我们三个女生中,有一个在县文工团拉手风琴,她每次回来都说:“整个文工团也没有一个比得上二勤子的。”二勤子确实好看,要我说,这好看是因为她完全不知道自己有多好看。二勤子说话爱笑,又有点憨,从不给人不舒服的感觉,干活又特麻利,后面拖一根齐腰的辫子,这算是她的一个装饰。一年四季,这姑娘都穿同一件衣服,杏黄底带碎花。天热了,把里面棉花取出来,就成了一件夹衣,内外衣一体。天冷了,再把棉花放回去。

……

前言/序言

中学毕业即到工厂做工,1980年调到北京市作家协会做驻会作家。1982年前后停止小说写作并转向文学和电影批评。1986年至1989年任《北京文学》副主编。1989年赴美,在芝加哥大学、柏克利大学、杜克大学、密歇根大学等做访问学者。1988年至1991年主编《中国寻根小说选》、《中国实验小说选》、《中国新写实小说选》分别在香港和台湾出版。1999年至2005年主编“大众文化研究译丛”及“当代大众文化批评丛书”。2000年至2004年与陈燕谷共同主编理论刊物《视界》。现为哥伦比亚大学东亚系客座研究员。

这是一本收录了三十篇记忆文字的集子,内容很集中,都是对“七十年代”的追忆和回顾。对很多人来说,那一段岁月虽然不过是三四十年前的事,时间不算很长,可是感觉上,已经是属于上个世纪的一个非常遥远的年代了。在那些年代里究竟发生了些什么事,有如影像早已漫漶不清的老照片,只留下了一点依稀的影子,难以辨认,也难以追寻。但是,我们相信,凡是读过此书的读者都会发现,原来那一段生活和历史并没有在忘却的深渊里淹没,它们竟然在本书的一篇篇的文字里复活,栩栩如生,鲜活如昨。

我们相信,这是一本会让很多人不但为其中的回忆文字感动,而且多半会受到震动的书。

这是一本收录了三十篇记忆文字的集子,内容很集中,都是对“七十年代”的追忆和回顾。对很多人来说,那一段岁月虽然不过是三四十年前的事,时间不算很长,可是感觉上,已经是属于上个世纪的一个非常遥远的年代了。在那些年代里究竟发生了些什么事,有如影像早已漫漶不清的老照片,只留下了一点依稀的影子,难以辨认,也难以追寻。但是,我们相信,凡是读过此书的读者都会发现,原来那一段生活和历史并没有在忘却的深渊里淹没,它们竟然在本书的一篇篇的文字里复活,栩栩如生,鲜活如昨。

我们相信,这是一本会让很多人不但为其中的回忆文字感动,而且多半会受到震动的书。

为了方便大家利用电子书更好的学习,精心整理了网络上的各种电子书,有PDF版本的,也有TXT版本的,现有一万多本PDF的,七万多本TXT的,还有精心整理的天涯神贴,而且还在不断增加中,有需要的可以点击下面的衔接或者扫码下载:

链接: https://pan.baidu.com/s/1CSNhmbK1U4UWVtzkPcjuWA?pwd=0000 提取码: w3m9 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦

请先 !